Un outil de planification de premier plan au Ministère

Le développement de politiques en matière de transport, la réalisation de plans de transport, l'évaluation de l'opportunité et des impacts des grands projets d'infrastructures, l'optimisation des aménagements routiers, voilà autant d'activités de planification pour lesquelles le ministère des Transports du Québec fait appel à des outils de modélisation pour appuyer sa prise de décision.

Les modèles de transport sont des systèmes d'information qui exploitent des banques de données à référence spatiale, des statistiques, des règles et des logiciels spécialisés afin de représenter et d'analyser l'offre et la demande de transport. En quelques mots, ils représentent la façon dont les gens et les marchandises se déplacent sur le réseau de transport québécois.

Exemples de questions auxquelles répondent les modèles de transport

- Quels gens, et en quel nombre, utiliseront tel tronçon routier ou tel service de transport en commun en telle année?

- Quelle sera la demande pour une voie réservée au covoiturage dans tel corridor?

- Comment la congestion est-elle susceptible d'évoluer dans tel corridor?

- Quel sera l'impact de tel scénario de développement du territoire sur le fonctionnement du réseau routier?

- Quels seront les impacts sur la mobilité des personnes et des marchandises de tel investissement dans l'infrastructure de transport?

- Quels seront les impacts environnementaux d'une telle infrastructure?

Une bonne utilisation des modèles de transport favorise une analyse structurée et rigoureuse des impacts des projets, en fonction de divers scénarios et de différents « futurs possibles ». Ils permettent ainsi d'entrevoir comment la mobilité évoluera dans le temps et d'appréhender les impacts à plus long terme associés aux projets envisagés.

Pour parvenir à une représentation structurée des systèmes de transport, la modélisation nécessite l'emploi de méthodes de recherche opérationnelle, notamment pour établir les chemins optimaux et simuler les déplacements sur les réseaux de transport. Ces méthodes font appel à deux classes de données de base axées sur la référence spatiale fine pour décrire respectivement la demande et l'offre de transport.

La demande

L'ensemble du territoire modélisé est découpé en un ensemble de zones homogènes sur le plan de la génération ou de l'attraction de déplacements. La demande peut ensuite être présentée sous forme de tableaux, appelés , comptabilisant les déplacements entre les zones dites d'origine et de destination. Les données de ces matrices proviennent de vastes enquêtes origine-destination régionales qui permettent de brosser un portrait précis de la demande en transport à un moment donné. Des modèles de prévision de la demande sont ensuite utilisés pour estimer la demande en déplacements à moyen et long terme.

L'offre

L'offre de transport comprend les infrastructures actuelles ou projetées supportant les différents modes de transport. Le réseau routier est représenté à l'aide d'une géocodification où les intersections sont représentées par des nœuds et les segments de route par des arcs. Il en est de même pour les infrastructures ferroviaires, incluant celles du métro. Les services de transport collectif sont codifiés à partir des noeuds décrivant l'itinéraire emprunté par chaque ligne d'autobus, de métro ou de train.

Trois classes de problèmes

Le Ministère dispose actuellement de modèles pour trois grandes classes de problèmes de transport, soit le transport urbain des personnes, le transport interurbain des marchandises et la circulation routière.

Afin d'analyser les enjeux de transport urbain, le Ministère utilise des modèles régionaux pour les cinq principales agglomérations québécoises (Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke et Trois-Rivières). Ces modèles sont régulièrement mis à jour, au rythme des nouvelles enquêtes origine-destination régionales. Ils sont exploités au moyen des logiciels EMME/2 et MADITUC, tous deux développés dans le milieu universitaire québécois.

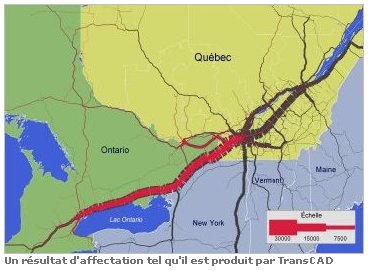

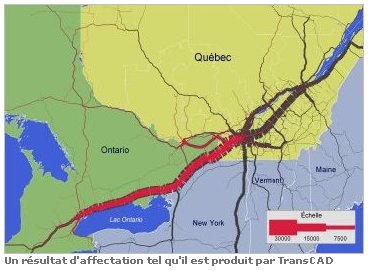

Le Ministère possède également un modèle de simulation des déplacements interurbains de camions lourds sur l'ensemble du territoire québécois. Il a été mis au point à l'aide du logiciel TransCAD et des résultats de l'Enquête pancanadienne sur le camionnage réalisée en 1999.

Dans le domaine de la circulation routière, l'examen des problèmes à plus petite échelle doit faire appel à des modèles de microsimulation. Le Ministère s'est notamment doté des microsimulateurs AIMSUN et DYNAMEQ, qui permettent d'analyser le fonctionnement de carrefours et d'échangeurs complexes, ou encore d'optimiser les aménagements géométriques et la signalisation routière à l'intérieur d'importants corridors de transport.

Une information accessible aux partenaires

Le ministère des Transports du Québec développe, exploite et actualise ses modèles de transport pour répondre, avant tout, à ses besoins propres. Il peut toutefois rendre disponible à ses partenaires (autres ministères, municipalités, organismes publics de transport, organismes d'étude et de recherche, etc.) certains produits de la modélisation des systèmes de transport, notamment :

- des prévisions de la demande en transport (matrices origine-destination);

- des simulations de déplacements sur les réseaux (cartes de flux);

- des analyses de temps de déplacement (contours isochrones).