Manuel du Programme fédéral de l'image de marque

Aperçu

1.0 Guide de gestion en matière de l'image de marque

Manuel du PCIM,

Introduction

Le Programme de coordination de l’image de marque (PCIM) confie à chaque institution le soin de gérer son image de marque selon la politique et les normes du gouvernement. Le présent guide vise à axer cette fonction sur la gestion et les résultats plutôt que sur l’observation et la coordination. Cette nouvelle approche, conforme à l’esprit de la politique du gouvernement en matière de communication, de l’APRM (Accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels) et de Fonction publique 2000, témoigne en plus de l’importance croissante qu’occupe la gestion de l’image de marque dans les institutions qui vivent un changement fondamental de leur culture d’entreprise.

L’image de marque englobe bien plus que les symboles et le design. Elle se situe au cœur des communications et doit faire partie intégrante de la fonction de gestion. Le présent guide énonce les principes de l’image de marque dans leur application au sein du secteur public. Il vise à clarifier la politique du gouvernement visant la gestion de l’image de marque et à souligner les liens qui existent avec les services offerts au public. En outre, le guide décrit comment les institutions fédérales peuvent exprimer visuellement leur propre image dans le cadre du Programme de coordination de l’image de marque.

Publications relatives au sujet

Cette section devra être consultée avec les politiques suivantes:

Volume des communications, Manuel du Conseil du Trésor

- Politique du gouvernement en matière de communications

- Politique du Programme de coordination de l’image de marque

Image de marque

Concept et objet

Le concept de l’image de marque et sa gestion ont évolué au cours des 50 dernières années et la plupart des grands organismes, tant privés que publics, ont désormais leur programme d’image de marque. L’image de marque, qui se définit généralement comme une technique de gestion pour communiquer d’une manière mémorable les caractéristiques propres à un organisme, part du principe que les publics clés doivent avoir une perception nette et exacte de l’organisme pour que ce dernier puisse atteindre ses objectifs de gestion.

On peut dire que chaque organisme, quelle que soit sa taille, a une image de marque qui peut être officielle ou officieuse. La question est de savoir si un organisme gère son image de marque de la manière la plus efficace et la plus avisée possible.

La gestion a pour fonction de veiller à ce que toutes les communications de l’organisme reflètent ce dernier et ses objectifs d’une manière uniforme et favorable, en les renforçant mutuellement. Pour un organisme du secteur public, cela signifie une gestion de l’image de marque fondée sur la politique publique et le service au public et conforme à la stratégie de communications de l’organisme.

Le programme d’image de marque n’est pas la panacée aux problèmes de communication de l’organisme et il ne faut pas y voir un moyen cosmétique de représenter ce que l’organisme n’est pas. Pour créer une image de marque, il faut étudier le passé de l’organisme, sa situation actuelle et son orientation future. Cela s’inscrit dans une planification à long terme et fait partie intégrante de la stratégie d’ensemble de l’organisme. La conception d’une image de marque est la plus complexe des activités de conception graphique et il est essentiel d’obtenir l’appui de la haute direction, tant pour sa création que pour son maintien.

L’idée fondamentale qui sous-tend un programme d’image de marque est que tout ce que fait l’organisme, tout ce qui lui appartient, chaque service qu’il offre, doit projeter une image nette de l’organisme et de ses objectifs. La gestion de l’image de marque perçoit globalement les activités de l’organisme, la façon dont elles sont identifiées et la perception de l’organisme dans la population.

Mode de communication

L’image de marque d’un organisme s’exprime de diverses façons, tant explicitement que de façon implicite. L’image de marque, dans son sens le plus large, s’appelle souvent l’image de l’organisme. Son objet est l’impression générale que divers publics et groupes d’intérêt, dont les employés, reçoivent de l’organisme, et la façon dont elle touche virtuellement tous les aspects des activités de celui-ci. L’image de l’organisme se communique constamment sur les plans interne et externe et ses sources peuvent se classer comme suit:

- Nomenclature

- Les titres utilisés par l’organisme, ses directions et divisions, ainsi que les mots qui servent à identifier des programmes, services et bureaux; elle comprend les titres du personnel.

- Organisation

- La hiérarchie d’un organisme, le degré de rapport entre celui-ci et les entités organisationnelles.

- Éléments graphiques

- Les symboles, logotypes, signatures des organismes, caractères typographiques, formats et couleurs; toutes les formes de la communication visuelle.

- Énoncés officiels

- Énoncés émanant de l’organisme et visant à préciser sa mission, ses objectifs ou son unicité, tant pour ses publics internes qu’externes.

- Reconnaissance officielle

- Les primes, les certificats et les mentions présentés par un organisme.

- Supports permanents

- Articles de papeterie, cartes de visite, formules, signalisation, installations (intérieures et extérieures), identification des véhicules.

- Médias transitoires

- Matériel d’information, productions audio-visuelles, expositions, publicité, relations publiques, activités spéciales, discours et exposés.

Publics

Même si l’image de marque de l’organisme se concentre sur les communications avec le public, elle s’applique également aux communications internes. Il se dégagerait une impression de confusion si les clients et les employés de l’organisme recevaient des messages différents. Cela signifie que tout matériel d’information destiné à l’externe ou à l’interne doit clairement projeter l’image de marque de l’organisme. La présentation graphique de ce matériel exprime la personnalité de l’organisme, son identité propre.

Image de marque du gouvernement du Canada

Pour une administration publique aussi diversifiée et décentralisée que le gouvernement du Canada, le programme sert d’élément unificateur de premier calibre. Il favorise une cohérence visuelle et aide le public à reconnaître les programmes fédéraux et à les distinguer de ceux des autres paliers de gouvernement. En établissant un lien visuel entre la majorité des institutions fédérales (voir note ci-dessous), le programme donne également aux fonctionnaires un sentiment d’identité à titre d'employés du gouvernement du Canada.

Le cadre établi par la politique relative au PCIM vise le maintien d’une image de marque cohérente au sein du gouvernement dans son ensemble, tout en permettant aux institutions particulières d’exprimer leur propre identité.

Essentiellement, ce cadre comprend:

- les trois symboles de l’image de marque (armoiries, drapeau et mot-symbole «Canada»);

- l’utilisation des deux langues officielles;

- les titres autorisés des institutions;

- les règles générales régissant la signature, la typographie et les couleurs; et

- les normes graphiques visant les applications clés (articles de papeterie, signalisation et marquage des véhicules).

Les domaines d’application comme la publicité, les imprimés, les formules, les productions audio-visuelles, les expositions, ainsi que l’identification du personnel, sont assujettis aux règles générales régissant l’image de marque, mais leur conception est laissée à la discrétion de chaque institution.

Note: Certaines institutions ont été expressément exemptées de la politique relative au PCIM ou en sont exclues en raison de leur statut juridique.

La signature du gouvernement

La signature «Gouvernement du Canada» a un large éventail d’applications, y compris les articles utilisés à l’échelle du gouvernement, les activités mettant en cause deux organismes ou plus, et les installations occupées par plusieurs institutions du gouvernement. La signature sert également à identifier certains conseils et comités, et pour indiquer la participation du gouvernement à des programmes à coûts partagés (p. ex. ceux qui mettent en cause une administration provinciale ou territoriale).

Service au public

Les notions d’identification, de reconnaissance et d’accès sont des aspects qui s’appliquent à la fois à l’image de marque et au service au public. L’identification claire et uniforme d’une institution aide le public à trouver les programmes et services dont il a besoin. Cela signifie qu’il faut appliquer les signatures et les titres des organismes de façon cohérente et veiller à ce que l’identification soit fonctionnelle et axée sur les usagers. Le principe de la présentation des deux langues officielles avec une importance égale fait partie intégrante de la politique du gouvernement visant l’image de marque et le service au public. Des normes graphiques contribuent à assurer une présentation uniforme des deux langues.

Établir des liens

Lorsqu’ils effectuent une demande de renseignements, les citoyens communiquent avec le gouvernement par téléphone, par courrier ou en personne et se servent de diverses sources d’information. Ces sources comprennent les «pages bleues» de l’annuaire téléphonique, les répertoires et les index du secteur privé et du gouvernement, les services d’information des ministères, les bibliothèques publiques, Référence Canada (le service de renvoi téléphonique du gouvernement), les bureaux de circonscription, ainsi que les publications, les annonces publicitaires et les formulaires du gouvernement.

Effectuer une demande de renseignements peut s’avérer une tâche complexe et frustrante, car de nombreuses personnes ne savent pas quel ministère ou organisme (ou quel palier de gouvernement) est responsable du programme ou du service recherché. Compte tenu de la complexité de l’administration fédérale, de sa dynamique et de la multitude de sources d’information, une approche systémique permet de venir en aide au public lorsqu’il effectue des demandes de renseignements. Cette approche comporte l’utilisation uniforme de signatures, de titres, de mots clés, d’abréviations et d’adresses et fait appel aux renvois croisés et à l’indexation. Le programme d’image de marque d’une institution peut fournir des éléments clés lors de l’établissement de mécanismes visant à répondre aux demandes de renseignements du public.

Lorsqu’ils élaborent des sources de renseignements ou lorsqu’ils établissent des mécanismes pour répondre aux demandes de renseignements, les institutions doivent s’assurer qu’ils soient fonctionnels et qu’ils répondent aux besoins du public, plutôt que de satisfaire les prérogatives bureaucratiques. Les programmes et services du gouvernement doivent être identifiés et décrits en ayant recours à un langage simple, à un design fonctionnel et à un style simple et uniforme.

Signalisation du gouvernement

La signalisation est un exemple concret de la façon dont le service au public peut être amélioré grâce à des systèmes de communications et à des normes graphiques. Le système de signalisation du PCIM vise à aider les gens à trouver une installation gouvernementale et à repérer un service particulier ou un bureau au sein de ce dernier. Le système comprend les panneaux d’identification principaux, les tableaux répertoires, et les panneaux fonctionnels et directionnels. Il est en usage dans les immeubles fédéraux, les bureaux régionaux et de district, les centres d’emploi et d’immigration, les bureaux de passeports, les bureaux de douane et centres fiscaux, les ports d’entrée, les installations des services de santé, les écoles, les musées, les gares et les parcs nationaux.

Le système de signalisation du PCIM favorise des communications fonctionnelles et l’utilisation d’un langage simple. Un jeu exhaustif de symboles graphiques, reposant sur des normes nationales et internationales, fait partie intégrante du système. Il comprend des symboles reliés à la santé, à la sécurité, aux services et aux installations publiques, ainsi que le symbole indiquant des services offerts dans les deux langues officielles.

En résumé, le système de signalisation fournit un lien visuel uniforme entre les institutions fédérales et aide le public à reconnaître et à utiliser les programmes et services du gouvernement.

Gestion de l’image de marque d’une institution

La gestion de l’image de marque passe par la phase initiale de la sélection d’un nom et de l’adoption d’une signature, ainsi que par des activités permanentes de mise en œuvre.

Le besoin de gérer l’image de marque est désormais bien reconnu. Des études des secteurs public et privé démontrent que les organismes reconnus pour leur gestion innovatrice partagent des caractéristiques analogues:

- ils établissent un lien clair entre la stratégie de l’organisme, les communications internes et externes et la gestion de l’image de marque;

- ils reconnaissent l’identité visuelle et le design comme un outil de gestion et l’utilisent de façon concertée et cohérente;

- ils font preuve de leadership et d’excellence dans leurs services et leurs produits et communiquent leur message de façon claire et uniforme;

- leur image de marque transmet un sentiment de direction aux employés et aux clients; et

- ils considèrent leur image de marque comme un atout important qui doit être prisé et développé.

En résumé, la gestion de l’image de marque a pour objet d’identifier clairement et efficacement toutes les activités, en conformité avec les plans stratégiques de communication. L’image de marque d’une institution doit transmettre un sentiment de direction, de qualité et d’intégrité. Cette tâche exige l’attention sérieuse et active des intéressés.

Nomenclature

Le titre d’une institution est la clé de son image de marque. Les termes utilisés dans son nom contribuent à définir l’organisme. Le choix d’un titre s’avère l’une des décisions les plus importantes et exige l’approbation des ministres (voir la politique du PCIM).

Un titre qui peut être communiqué efficacement et dont on se rappelle facilement constitue un avantage certain dans les communications avec le public. Choisir un titre, c’est aussi déterminer la position de l’organisme par rapport aux autres. Idéalement, un nom devrait être distinctif et ne devrait pas partager de similarités. Lorsqu’un grand nombre d’organismes ont des titres qui commencent avec le même mot, il est évident qu’il peut s’avérer difficile de les reconnaître entre eux. En anglais, par exemple, on peut trouver environ 5 000 organismes qui ont des titres qui commencent avec le mot « Canadian ».

Titres d’usage

La politique du PCIM exige que les institutions adoptent un titre autorisé pour leur signature. Ces titres sont désignés par l’expression «titres d’usage» et ont pour double objet de faire connaître au public la fonction ou la nature d’une institution et d’identifier cette dernière comme partie intégrante du gouvernement du Canada.

L’exigence à l’égard des titres d’usage est née avec la politique du PCIM au milieu des années 70 quand les appellations légales étaient souvent longues et parfois complexes. Il n’était pas question cependant de donner à la fois un titre d’usage et une appellation légale aux nouvelles institutions fédérales. En conséquence, la loi de constitution de l’institution devrait employer un titre conforme aux critères de la politique du PCIM. De plus, certains ministères ont seulement conservé leur titre d’usage au moment de la modification de leur loi de constitution, ce qui élimine la distinction entre titre d’usage et appellation légale.

Les exemples suivants furent créés selon les critères de la politique:

- Travail Canada

- Environnement Canada

- Protection civile Canada

- Ministère de la Justice Canada

- Bibliothèque nationale du Canada

- Commission de la fonction publique du Canada

- Affaires indiennes et du Nord Canada

- Consommation et Corporations Canada

- Service correctionnel Canada

- Revenu Canada, Impôt

- Référence Canada

Les titres d’usage, les appellations légales et les abréviations des organismes du gouvernement sont énumérés dans le document intitulé «Titres des organismes fédéraux», publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor comme appendice C de la politique du PCIM. Voici un exemple:

Santé et Bien-être social Canada (SBSC) Ministère de la santé nationale et du Bien-être social

Titres des programmes et services

Connus par l’expression «titres des services», ces noms identifient une unité, un service ou un programme et paraissent avec le titre de l’organisme parent. Leur création est laissée à la discrétion de chaque institution. Les titres français et anglais devraient être élaborés en parallèle et certains principes doivent être respectés pour établir leur libellé. Un titre devrait:

- être aussi court que possible de manière à permettre une communication efficace de l’information;

- commencer par un mot clé et éviter la répétition de mots ou de concepts utilisés dans le titre de l’organisme parent;

- respecter l’usage linguistique de chaque langue officielle; et

- ne comporter ni abréviation ni esperluète (&).

Il faut nommer un programme ou un service en tenant compte du titre de l’institution. Lorsque des mots (ou des concepts) comme canadien, Canada, gouvernement, fédéral ou national sont communiqués par le titre de l’institution, il est inutile de les répéter dans le titre du service.

Pour demeurer concis, on peut envisager d’omettre des termes qui reflètent la structure de l’organisme (p. ex. administration, bureau, direction ou division). Ces termes décrivent la structure hiérarchique de l’organisme, mais peuvent n’avoir que peu d’importance pour le public qui compte sur les mots clés pour repérer des services et y avoir accès. L’exemple illustre comment on peut modifier un titre aux fins d’une signature:

Environnement Canada

Service canadien des parcs

Abréviations

Symptomatiques d’une bureaucratie, les abréviations font partie de sa nomenclature. Ceux qui s’y opposent en parlent comme une soupe à l’alphabet, car peu d’abréviations permettent d’identifier distinctement un organisme ou ont le potentiel de devenir largement reconnus. Néanmoins, il ne serait pas réaliste de les supprimer des communications gouvernementales car elles fournissent une «sténo» pratique. Pour s’assurer qu’une abréviation soit comprise, elle doit toujours figurer dans le contexte du titre complet.

Signatures

La structure d’un organisme s’exprime par l’entremise de sa signature. En ce sens, la signature «Gouvernement du Canada» constitue l’identification universelle, alors que les ministres, hauts fonctionnaires, ministères, directions, organismes, conseils, commissions et programmes sont identifiés par des signatures distinctes. L’exemple illustre la relation entre la structure d’un organisme et les signatures.

Conception

On établit les signatures des nouvelles institutions ou des nouveaux programmes, ou encore une signature existante peut être modifiée pour tenir compte de la modification des exigences. Les institutions peuvent avoir plusieurs variantes de leur signature, une caractéristique commune des ministères décentralisés ou qui gèrent un éventail de programmes et de services. La création d’une signature doit reposer sur une bonne compréhension de la structure de l’institution, de ses objectifs et, évidemment, de ses objectifs en matière de communications. On peut identifier les programmes gouvernementaux de diverses façons, notamment par une signature identifiant le programme avec l’organisme parent et reflétant la structure de l’organisme ou par une signature identifiant le programme comme une entité distincte, sans faire référence à l’organisme parent. Ces divers moyens offrent une certaine souplesse lorsqu’il s’agit de relier l’image de marque à la stratégie de communications d’une institution.

Une signature doit être fonctionnelle. Il faut donc choisir un titre qui reflète le mieux possible les objectifs de gestion, qui soit significatif pour le public et qui communique clairement l'information désirée.

Contenu et forme

La création d'une signature fait appel à la terminologie et à la typographie. Il s’agit d’un processus à la fois verbal et visuel qui fait appel à la conception, à l’organisation et à l’arrangement. L’objectif est d’en arriver à exprimer une signature en termes typographiques, à renforcer les éléments importants ou à faire ressortir ce qui est important par rapport à ce qui l’est moins. Règle générale, il y a diverses options pour la présentation d’une signature et il faut les comparer pour choisir le design définitif.

Versions abrégées

Pour répondre à des exigences particulières, certaines institutions ont besoin d’adopter une version abrégée de leur titre d’usage. Les versions abrégées sont efficaces lorsque les conditions de perception ou le manque d’espace exigent une signature concise. Par exemple, la Garde côtière canadienne se sert du titre abrégé Garde côtière pour identifier sa flotte; et Emploi et Immigration Canada utilise le titre Immigration Canada pour identifier les activités qui ne visent que l’immigration. Les institutions qui établissent une version abrégée de leur titre doivent la faire inscrire dans le cadre de la politique du PCIM.

Dynamique de l’image de marque

La reconnaissance d’une institution par le public est réalisée et renforcée grâce à l’application uniforme de sa signature. Même si la continuité et l’uniformité sont des facteurs importants de l’image de marque, il est également clair que l’image de marque et les communications visuelles sont dynamiques et donc assujetties aux changements touchant la stratégie et la culture de l’organisme.

Pour gérer l’image de marque, il faut faire preuve de souplesse pour pouvoir répondre aux nouvelles stratégies tout en préservant les valeurs permanentes de l’institution. Toute modification doit être soigneusement analysée et planifiée.

Qualité et intégrité

Gérer l’image de marque signifie également être responsable de sa qualité et de son intégrité. Pour qu’une image de marque soit bien reconnue, la reproduction doit être de bonne qualité et devrait être surveillée dans toutes ses applications (p. ex. les formulaires, imprimés, véhicules automobiles, panneaux et tableaux répertoires).

L’intégrité de l’image de marque d’une institution peut être minée lorsque l’utilisation d’autres symboles n’est pas contrôlée. La politique du PCIM limite l’utilisation d’autres symboles, y compris ceux qui sont destinés à un usage à l’échelle du gouvernement tout entier.

Identité visuelle

L’identité visuelle d’une institution s’exprime de nombreuses façons et dépasse largement l’image de marque. Le but de la gestion de l’identité visuelle d’une institution est de faire en sorte que ses objectifs soient visualisés et communiqués efficacement. Cette gestion part du principe que les décisions reliées à la conception des communications ne doivent pas être prises isolément. En ce sens, l’image de marque et l’identité visuelle visent des objectifs analogues.

«Caractère» distinctif

Les institutions peuvent rendre leurs communications visuelles plus efficaces et plus cohérentes en se donnant un «caractère» distinctif. Cela signifie qu’ils développent une identité visuelle pour les applications non-assujetties aux normes graphiques du PCIM. La nécessité de procéder de la sorte varie d’une institution à l’autre et est laissée à la discrétion de chaque institution. Tout projet visant à définir l’identité visuelle d’une institution doit obtenir l’appui et l’approbation de la haute direction et doit relever du gestionnaire chargé de l’image de marque.

L’avantage d’utiliser une approche systémique pour rendre les communications visuelles plus cohérentes a été reconnu par les institutions fédérales qui ont lancé de vastes programmes d’édition ou ont investi des sommes importantes dans les installations ou l’équipement. Certaines institutions ont établi des lignes directrices simples alors que d’autres ont recours à des manuels détaillés; parmi elles figurent : la Garde côtière canadienne, l’Agence canadienne de développement international, Protection civile Canada, les Archives nationales du Canada, le Conseil national de recherches du Canada, Statistique Canada, Approvisionnements et Services Canada et Transports Canada.

Conception

En règle générale, les normes graphiques établissent les couleurs, les caractères typographiques et les présentations, et s’appliquent le plus souvent à la conception des imprimés. Voici une méthode qui regroupe les meilleures pratiques.

L’élément clé pour l’élaboration des normes graphiques est le mémoire de conception qui définit le projet. Il exige des recherches pour déterminer les pratiques antérieures de conception et de production des imprimés, la définition des objectifs et la rédaction du mémoire comme tel. Le mémoire doit démontrer que l’on comprend bien la nature du projet, sa portée, ses objectifs et ses limites. Il devrait fournir à la direction un document pouvant être utilisé à toutes les étapes de la phase de conception et on devrait pouvoir s’en servir pour comparer les propositions de design.

Un mémoire définissant le design et la présentation des imprimés doit aborder les aspects suivants : la nature de l’information ou du sujet; les objectifs du programme; la stratégie en matière de communications et l’image de marque; les usagers; les langues officielles; le budget; la production; la commercialisation; la distribution; et les ventes. De plus, le mémoire devrait faire état des objectifs relatifs aux priorités de l’administration fédérale (p. ex. la protection de l’environnement).

Lorsque l’institution a choisi et approuvé la solution la plus efficace en matière de design, toutes les exigences de design doivent être transposées en un ensemble de lignes directrices ou de normes. Destinées aux divers spécialistes intéressés (p. ex. réviseurs, planificateurs, concepteurs, compositeurs et imprimeurs) ces lignes directrices deviennent un outil pratique dans le processus de design et de production.

Idéalement, les normes graphiques doivent établir un cadre ou une structure sans limiter le processus de création. Étant donné que les communications visuelles et le design sont dynamiques, il faut établir un bon équilibre entre des règles strictes et des lignes directrices qui permettent une certaine souplesse et encouragent l’innovation.

Conseils et aide

Chaque institution a nommé un représentant chargé de la gestion de son image de marque. Cette personne est le coordonnateur ou la coordonnatrice du PCIM. Toute demande de renseignements concernant ces lignes directrices devrait être acheminée par le biais du coordonnateur ou de la coordonnatrice de l’institution concernée.

La Direction de la politique administrative du Secrétariat du Conseil du Trésor assure l’interprétation de la politique et donne des avis sur tous les aspects de la gestion de l’image de marque et du design. Entre autre, la Direction peut aider à concevoir des identités visuelles dans le cadre du PCIM tout en respectant les objectifs de communication de l’institution.

Définitions

Pour des raisons de commodité, nous y avons inclus un certain nombre de termes employés par le PCIM.

- Appellation légale:

- le nom figurant dans la loi d’habilitation, la proclamation, le décret ou tout autre instrument utilisé pour créer un organisme gouvernemental. Voir titre d’usage.

- Application:

- le fait d’appliquer les normes graphiques ou les règles générales du PCIM aux objets tels qu’un panneau ou un véhicule.

- Domaine d’application:

- l’ensemble des objets tels que les articles de papeterie, les véhicules, les panneaux de signalisation, qui portent les éléments d’identification du PCIM.

- Mot-symbole «Canada»:

- il s’agit de l’identificateur universel du gouvernement; il comprend le mot «Canada », accompagné du drapeau canadien au-dessus du «a » final.

- Norme graphique:

- règles approuvées prescrivant l’emploi des éléments de communication graphique du PCIM, tels que forme, taille, disposition, couleurs, typographie et utilisation des symboles.

- Signature:

- ensemble constitué d’un symbole et d’un titre.

- Titre de service:

- titre servant à identifier une unité organisationnelle, un programme ou un service et qui, dans une signature, est utilisé avec le titre d’usage de l’organisme parent. Voir titre d'usage, appellation légale.

- Titre d’usage:

- titre autorisé, utilisé dans la signature et servant à identifier un organisme, un programme ou une activité. Voir appellation légale, titre de service.

Bibliographie

Voici quelques titres choisis sur la gestion et la conception de l’image de marque. On peut consulter d’autres ouvrages, dont les manuels de l’image de marque d’autres organismes gouvernementaux, à la bibliothèque de référence du Programme de coordination de l’image de marque au Secrétariat du Conseil du Trésor.

- Bernsen, Jens (éd.), Design Management in Practice, European/EEC Design Editions, Danish Design Council, Copenhague, 1987.

- Blackburn, Bruce, Design Standards Manuals, National Endowment for the Arts, US. Government Printing Office, Washington (D.C.), 1977 (44 p.).

- Blake, J., A management guide to corporate identity, Council of Industrial Design, Londres, 1971.

- Éditions du Centre Georges-Pompidou, Images d’utilité publique, Paris, 1988 (151 p.).

- Gerstner, KarI, Compendium for Literates, MIT Press, Boston, 1974 (180 p.).

- Gorb, Peter (éd.), Design Talks, London Business School, The Design Council, Londres, 1988 (311 p.).

- Gorb, Peter (éd.), Living by design. The partners of Pentagram, Lund Humphries Publishers Ltd., Londres, 1978 (300 p.).

- Heude, Rémi-Pierre, L’image de marque, Éditions Eyrolles, Paris, 1989 (186 p.).

- Hurlburt, Allen, The design concept, Watson-Ouptill Publications, New York, 1981 (157 p.).

- Leblond, Jean-Claude, Gouvernement du Québec — une nouvelle image de marque, Antennes, numéro 13-14, 1979, p. 44-49.

- Mollerup, Per, The Corporate Design Programme, European/EEC Design Editions, Danish Design Council, Copenhague, 1987 (177 p.).

- Murphy, J., et Rowe, M., How to Design Trademarks and Logos, North Light Books, Cincinatti, Ohio, 1988 (144 p.).

- Nakanishi, Matao, Corporate Design Systems, PPC International, Inc., New York, 1985 (125 p).

- Olins, Wally, The Corporate Personality, An inquiry in to The nature of Corporate identity, Mayflower Books mc., New York, 1978 (215 p.).

- Olivetti, Design Process, Olivetti 1908-1978, Ing. C. Olivetti & Co., Italie, 1979 (278 p.).

- Selame, Elinor, The Company Image: building your identity and influence in the market place, John Wiley and Sons, Inc., 1988 (230 p.).

- Simpsan, Maria, (éd.), Corporate Identity: Name, Image and Perception, Conference Board Report No. 898, The Conference Board, Inc., New York, 1987 (46 p.).

- Schmittel, Wolfgang, Corporate Desigu, ABC Edition, Zurich, 1984 (168 p.).

- Wurman, Richard S., Information Anxiety, Daubleday, New York, 1989 (356 p).

Appendice A

Programme de coordination de l’image de marque

Historique

Le Programme de coordination de l'image de marque (PCIM), comme tous les programmes qui ont pour but de créer une image d’entreprise, consiste essentiellement à employer des symboles identificateurs conjointement avec les titres des organismes. Les signatures servent à identifier les institutions comme des composantes du gouvernement du Canada, plutôt que comme des entités distinctes. L’image de marque de l’administration fédérale doit ses origines aux événements suivants.

1921 Le Canada adopte ses armoiries par proclamation royale et les imprime sur la papeterie gouvernementale. Le rouge et le blanc sont déclarés les couleurs officielles du Canada.

1965 Le drapeau du Canada est adopté par proclamation royale. La feuille d’érable est confirmée comme symbole national officiel.

1969 La Loi sur les langues officielles est adoptée. Elle établit le principe d’égalité de l’anglais et du français.

1969 Le Groupe de travail sur l’information gouvernementale a signalé que le gouvernement ne réussissait pas à manifester sa présence, et que d’importants programmes fédéraux existaient sans que le public sache qui en était le promoteur.

Dans son rapport intitulé «Communiquer », le Groupe de travail soulignait notamment l’absence d’une image de marque uniforme permettant d’identifier les organismes comme membres constituants d’un même gouvernement. Un bon nombre de désignations ne permettaient pas d’établir une distinction claire entre les organismes publics ou privés, fédéraux ou provinciaux. En outre, à cause de la variété des symboles utilisés (souvent de piètre qualité graphique), chaque organisme se présentait comme une entité autonome.

1970 L’établissement du Programme de coordination de l’image de marque est annoncé à la Chambre des communes. La normalisation et l’identification évidente des activités fédérales sont invoquées comme principaux objectifs. Information Canada, une nouvelle agence, est chargée d’élaborer et de coordonner la mise en œuvre du programme.

1974 Le Conseil du Trésor publie les premières lignes directrices. Elles portent notamment sur l’emploi des deux langues officielles et sur un système de gestion pour élaborer et mettre en œuvre le programme.

1976 Suite à la demise d’Information Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor prend en charge le programme.

1978 Le Conseil du Trésor publie une politique générale assortie de normes graphiques.

Au cours des années quatre-vingt, plusieurs révisions du PCIM ont permis de modifier l’utilisation des symboles. En 1980, le mot-symbole «Canada » a été choisi comme identificateur universel du gouvernement. En 1987, l’emblème fédéral (la barre et la feuille d’érable) fut remplacé par le drapeau du Canada. Cela signifie que les armoiries, le drapeau et le mot-symbole «Canada» sont désormais les symboles du gouvernement.

Objectifs

Voici les objectifs de la politique du PCIM:

- permettre au public de reconnaître facilement les activités fédérales au moyen d’une image de marque uniforme;

- améliorer le service au public en facilitant l’accès aux programmes et services fédéraux;

- respecter le statut d’égalité des deux langues officielles, conformément à la charte canadienne des droits et libertés (1982) et à la Loi sur les langues officielles (1988);

- assurer la gestion efficace de l’image de marque fédérale conforme aux priorités de l’administration fédérale, et réaliser des économies par la normalisation;

- favoriser des bonnes pratiques de gestion dans le domaine de l’image de marque et du design.

Raison d’être du programme

La raison d’être du PCIM a été exprimée dans le rapport de 1981 du Groupe de travail parlementaire sur les arrangements fiscaux fédéraux-provinciaux, même si le document n’avait pas été préparé à cette fin. L’énoncé qui suit s’applique à tous les aspects de l’image de marque fédérale lorsqu’il précise qu’une dépense qui ne fait pas ressortir la contribution fédérale:

« …n’est pas seulement frustrante pour le politicien; elle prive également le citoyen du droit de voir le travail du gouvernement et de le juger. Lorsque le rôle du gouvernement fédéral n’est pas visible, il ne peut pas être évalué. La recherche de la visibilité signifie certes qu’on désire recevoir sa part de louanges, mais aussi qu’on est disposé à affronter les critiques. En qualité d’hommes politiques, nous rejetons donc la conception simpliste qui ne voudrait voir dans la recherche de la visibilité qu’une simple opération de relations publiques. La responsabilité des députés fédéraux envers le public fait pendant à la responsabilité des ministres devant le Parlement, et un gouvernement qui n’est pas visible ne peut être responsable. »

En bref, les programmes, les services et les subventions du fédéral devraient être perceptibles par le public, afin que le gouvernement puisse rendre des comptes. Dans la pratique, le PCIM est un aspect important du service au public. Les lignes directrices du programme reposent sur l’utilisation de formulations claires, non bureaucratiques, de conception graphique fonctionnelle et d’une approche systémique dans l’identification des services gouvernementaux.

Portée

On considère que le Programme de coordination de l’image de marque est l’un des plus importants du genre mis en œuvre par un gouvernement national. Environ 18 000 installations, 16 000 véhicules et une multitude de formules, d’articles de papeterie, de matériel publié et d’annonces sont identifiés en conformité avec les lignes directrices du PCIM. Le programme est appliqué par plus de 100 institutions fédérales dans toutes les régions du Canada ainsi qu’à l’étranger.

Point de vue global

Il convient de noter le lien entre l’image visuelle du gouvernement et celle du pays. Le rapport du Groupe de travail de 1969 sur l’information gouvernementale en faisait état pour la première fois :

« Le gouvernement porte une grande part de responsibilité dans l’image que l’on se fait d’un pays. Il se fait immédiatement reconnaître de mille et une façons, allant du drapeau national et de l’aspect des édifices gouvernementaux aux articles de papeterie et aux en-têtes de lettres, aux annonces dans les journaux, aux cartes de visite, aux voitures officielles, etc. À l’étranger, la distinction entre gouvernement et Canada disparaît, pour ne plus former qu’une seule image ».

En 1988, ce concept a été présenté lors d’une exposition internationale de design au Centre Pompidou de Paris. Sous le thème « Images d’utilité publique », l’exposition portait sur la façon dont l’État et les autorités et organismes publics communiquent avec leurs administrés, et sur l’effet direct de la conception de l’information sur le fonctionnement et la qualité de la société. Le Programme de coordination de l’image de marque était au nombre des études de cas tirées de différents pays qui affichaient une identité nationale, civile et culturelle marquée. À l’étranger, le programme est bien connu par les experts conseils en matière d’image de marque et de design.

1.1 Design : Symboles, typographie, signatures, couleurs

Manuel du PCIM,

Introduction

Les symboles et les signatures du gouvernement fédéral devraient être présentés de façon uniforme. Les présentes normes et lignes directrices décrivent l’utilisation des symboles, faces standard, signatures et couleurs; elles ont pour but d’aider les personnes qui participent à la conception ou à l’utilisation de signatures.

La présente version remplace la version parue en . Elle renferme de nouvelles lignes directrices en ce qui a trait aux signatures utilisées pour identifier un programme ou un service (signatures composées), ainsi que des renseignements sur les supports électroniques employés pour reproduire les symboles et les signatures.

Publications connexes

Cette section devra être consultée avec les politiques et lignes directrices suivantes:

Volume des communications, Manuel du Conseil du Trésor

- chapitre 1, Communications du gouvernement

- chapitre 2, Programme de coordination de l’image de marque, y compris les appendices

- Langues officielles

- Listes d’application

- Titres des organismes fédéraux

Manuel du Programme de coordination de l’image de marque

- 1.0 Guide de gestion en matière de l’image de marque

Portée

Les présentes normes et lignes directrices décrivent l’utilisation des symboles, faces standard, signatures et couleurs servant à l’identification du gouvernement. Elles s’appliquent à toutes les institutions fédérales dont la signature renferme soit les armoiries, soit le drapeau du Canada.

Demandes de renseignements

Chaque institution a nommé un représentant (normalement connu sous le nom de coordonnateur du PCIM) pour gérer son image de marque. Les demandes de renseignements devraient être adressées au représentant nommé par l’institution.

Les demandes de renseignements concernant les lignes directrices et normes graphiques devraient être adressées au:

Programme de coordination de l’image de marque

Direction de la politique administrative

Secrétariat du Conseil du Trésor.

Symboles

Les armoiries, le drapeau et le mot-symbole «Canada» sont les trois symboles servant à identifier le gouvernement du Canada (Fig. 1). Leur application uniforme contribue à projeter l’image d’une administration unifiée et cohérente.

- Armoiries

Les armoiries du Canada sont utilisées pour identifier les ministres et leurs cabinets, les secrétaires parlementaires, les institutions dont l’administrateur général relève directement du Parlement, ainsi que les institutions jouant un rôle quasi-judiciaire. Lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre du Programme de coordination de l’image de marque (PCIM), les armoiries sont toujours accompagnées d’un titre bilingue.

- Symbole du drapeau

Ce symbole sert à identifier les ministères, organismes, sociétés, commissions, conseils et autres institutions et activités fédérales, sauf s’ils sont autorisés à utiliser les armoiries. Lorsqu’il est utilisé dans le cadre du PCIM, le symbole du drapeau est toujours accompagné d’un titre bilingue.

Aux fins du PCIM, on a légèrement modifié la feuille dans le drapeau notamment le pétiole de la feuille d’érable.

- Mot-symbole «Canada»

Identificateur universel du gouvernement, le mot-symbole est toujours utilisé de pair avec la signature appropriée.

La disposition respective des divers éléments du mot-symbole ne devrait en aucun cas être modifiée. Ses caractères initiaux avaient été établis à partir de la fonte «Baskerville», mais ils ont été modifiés aux fins du mot-symbole. Ainsi, la conception du mot-symbole est unique en son genre, et un modèle approprié est requis aux fins de la reproduction.

Utilisation d’autres symboles

Lorsque d’autres symboles sont utilisés avec les symboles du PCIM, on doit veiller à ce que l’image de marque soit présentée de façon claire et dégagée. La politique du PCIM ne permet pas l’emploi d’autres symboles dans les applications assujetties aux normes graphiques (articles de papeterie, signalisation et marquage des véhicules).

Signatures, généralités

La signature comprend un symbole et un titre. Le symbole est soit les armoiries du Canada soit le symbole du drapeau, et le titre, dans les deux langues officielles, désigne une institution, un programme ou une personne (Fig. 2).

Pour assurer l’uniformité des signatures, les rapports entre le symbole et la typographie sont précisés dans chaque cas.

Titres

Les titres approuvés des institutions sont énumérés dans «Titres des organismes fédéraux» (Appendice C de la politique du PCIM).

Lorsqu’un titre est disposé sur plusieurs lignes, les mots devraient être réunis en groupes ou en locutions logiques, et la présentation devrait assurer l’équilibre visuel entre les deux langues. La disposition est souvent destinée à assurer l’équilibre entre la répartition logique des lignes et le caractère agréable de la présentation. En règle générale, une institution adopte une disposition précise, qu’elle utilise en tout temps. Cependant, on peut utiliser une disposition différente pour répondre à des exigences spéciales (par exemple, une signature d’une ligne plutôt qu’une signature de deux lignes, ou un changement dans la répartition des lignes).

Faces standard

Une typographie standard est fondamentale pour une image de marque uniforme. Dans cette optique, trois faces de l’Helvetica ont été adoptées aux fins du PCIM, en raison de leur souplesse, de leur lisibilité et de leur design moderne.

Dans le présent manuel, ces trois faces (Fig. 3) sont désignées Helvetica maigre, normal et demi-gras. Cependant, ces désignations ne sont pas universelles: on les appelle parfois Helvetica 45, 55 et 65 respectivement. Puisque les termes qui désignent les graisses de l’Helvetica ne sont pas standard, il faut examiner l’échantillon donné ici pour trouver le terme équivalent dans les catalogues des fournisseurs.

L’utilisation des faces standard est obligatoire pour les signatures. Dans les applications assujetties aux normes graphiques (articles de papeterie, signalisation et marquage des véhicules), l’Helvetica est utilisé aussi pour les mots qui accompagnent la signature.

Bien qu’il soit permis de s’éloigner légèrement du modèle donné dans un cas particulier, il faut éviter d’utiliser, sur la même application, de la composition provenant de sources différentes. Les caractères peuvent varier s’ils proviennent de divers fournisseurs ou si l’on se sert d’appareils de composition différents.

Caractère de signalisation

Cette face a été élaborée aux fins du système de signalisation et du marquage des véhicules. La section 4.5, «Caractère de signalisation», fournit les détails au sujet du caractère et de son système d’espacement.

Règles générales

Voici les règles applicables à la présentation d’une signature:

- Utilisation des majuscules et des minuscules;

- Utilisation des accents sur les majuscules et les minuscules dans le texte français;

- Répartition des lignes en locutions complètes lorsque la signature s’étend sur plus d’une ligne (il faut éviter de finir une ligne avec un article ou une préposition et tenter d’équilibrer visuellement les textes des deux langues);

- L’esperluète (&) ne doit pas apparaître dans la signature.

Spécifications

Les spécifications relatives aux signatures sont les suivantes:

haut et bas de casse, composition compacte, espacement normal des caractères, assorti de crénage sélectif.

Pour compenser différentes conditions influant sur la perception, l’espacement peut varier lorsque les signatures sont composées en corps supérieurs (caractères à vedette) ou qu’elles figurent dans des audio-visuels, sur des affiches ou dans la publicité extérieure. Le crénage sélectif devrait servir dans chaque cas à améliorer l’espacement et la présentation visuelle des caractères (Fig. 4).

Qualité de la composition

Le niveau de qualité de la composition pour toutes les signatures doit être «de prestige». Les niveaux de qualité sont définis dans la publication d‘Approvisionnements et Services Canada intitulée Niveaux de la qualité de la composition (dernière édition, 1987).

Signature avec armoiries

Les institutions gouvernementales qui utilisent les armoiries dans leur signature peuvent choisir entre deux dispositions, symétrique et asymétrique. Pour des raisons fonctionnelles, la disposition asymétrique est recommandée pour la signalisation ainsi que le marquage des véhicules.

Les normes graphiques pour les signatures utilisées sur les articles de papeterie des ministres sont énoncées à la section 2.1 du présent manuel.

Disposition en mesures typographiques

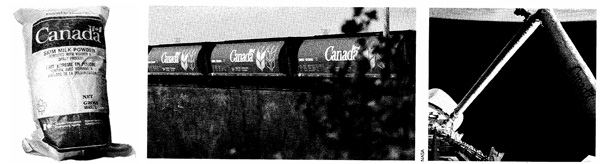

Pour les deux types de dispositions, les rapports entre les corps de caractères et la hauteur correspondante des armoiries sont les suivants: 6 et 7 points pour les armoiries de 12 mm de hauteur; 8 et 9 points pour celles de 14 mm; et 10 et 11 points pour celles de 18 mm. Les dimensions des armoiries sont fondées sur la hauteur et exprimées en millimètres (Fig. 5).

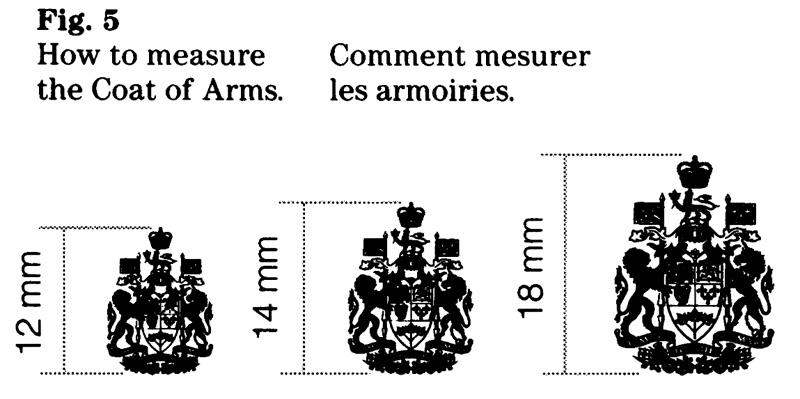

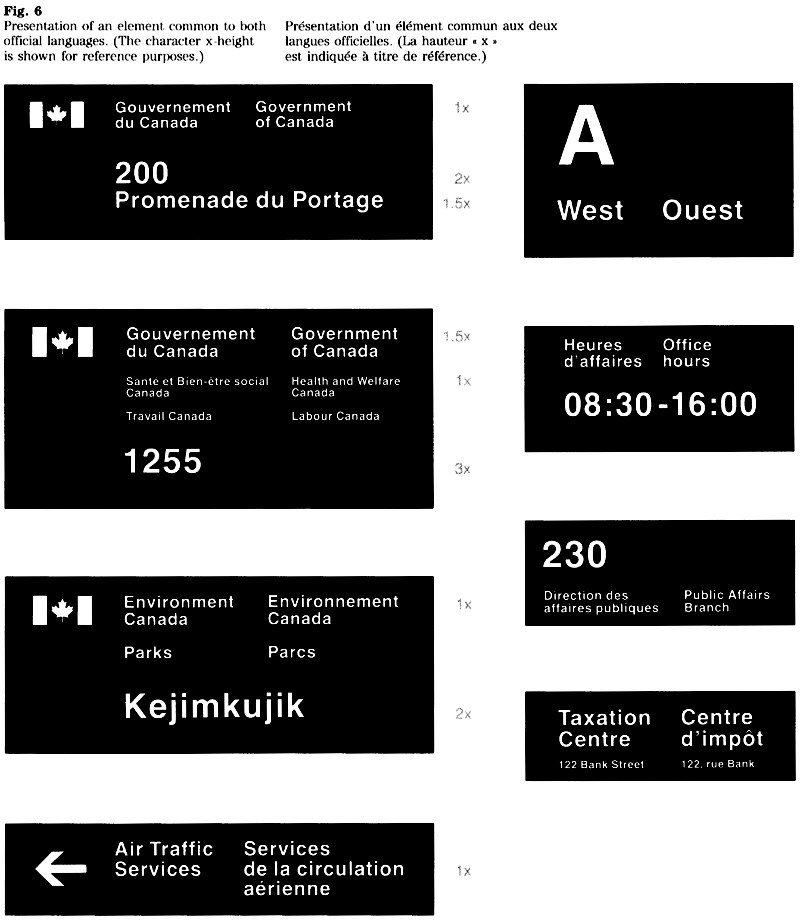

Disposition symétrique

Le titre bilingue est réparti de chaque côté des armoiries. Selon sa longueur, un titre peut être disposé sur une, deux ou trois lignes. La ligne la plus basse est alignée horizontalement avec la pointe du bouclier des armoiries. La colonne de texte de gauche est alignée à droite et celle de droite, à gauche. Les deux colonnes sont séparées par un espace de 7 ems du corps de caractère utilisé. Les armoiries sont centrées dans cet espace (Fig. 6).

Disposition asymétrique

Le titre bilingue est disposé en deux colonnes à droite des armoiries. Selon sa longueur et l’espace horizontal disponible, le titre peut s’étendre sur une, deux ou trois lignes. La ligne la plus basse est alignée horizontalement avec la pointe du bouclier des armoiries. Chaque colonne de texte est alignée à gauche. L’espace entre les armoiries et la colonne de gauche, ainsi que l’espace entre les deux colonnes de texte, est de 1,5 em du corps de caractère utilisé (Fig. 6).

Disposition en «x»

La disposition asymétrique est utilisée pour la signature. Les titres peuvent s’étendre sur une, deux ou trois lignes. Toutes les mesures sont fondées sur la hauteur «x» du caractère utilisé. Le rapport entre la hauteur des armoiries et le corps de caractère devrait s’établir selon le nombre de lignes utilisées. Le but est d’assurer l’équilibre visuel entre le symbole et la typographie. Ce principe est illustré dans les exemples (Fig. 7) qui montrent un rapport de 1:6 pour une signature sur deux lignes et un rapport de 1:8 pour une signature sur trois lignes. Ainsi, une signature sur deux lignes, conçue à partir d’une hauteur «x» de 10 mm et un rapport de 1:6, exige des armoiries de 60 mm.

En règle générale, les signatures devraient comporter un espace de 4x entre les armoiries et la colonne de gauche, ainsi qu’entre les colonnes de textes. L’espace minimum est de 3x.

Signature avec drapeau

La disposition de base des signatures avec drapeau est précisée ci-après. Le titre bilingue apparaît à droite du symbole. Les signatures sur deux lignes sont les plus communes; lorsque le titre est long, on utilise une signature sur trois lignes (Fig. 8).

La taille et l’emplacement du symbole par rapport au texte sont précisés par les normes graphiques. Les signatures pour les imprimés sont composées et par conséquent les dimensions sont en unités de mesure typographique (point et em). Les signatures utilisées sur les panneaux ou les véhicules sont prescrites en millimètres, pour ce qui est du corps de caractère; la disposition est prescrite en nombre de «x».

Disposition en mesures typographiques

La taille du symbole par rapport au texte ainsi que les normes d’espacement sont précisées ci-dessous.

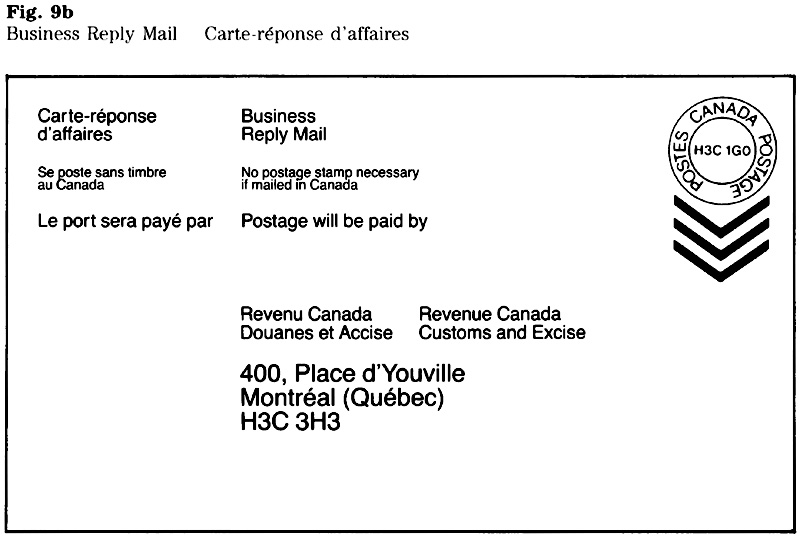

Signatures sur deux et trois lignes: Le rapport entre le corps de caractère et la hauteur du symbole du drapeau est de 1:1,7. Par exemple, une signature de 12 points accompagne un symbole dont la hauteur est de 20 points (Fig. 9). Le tableau 1 donne le corps de caractère et la hauteur correspondante du symbole. Les tailles sont en points.

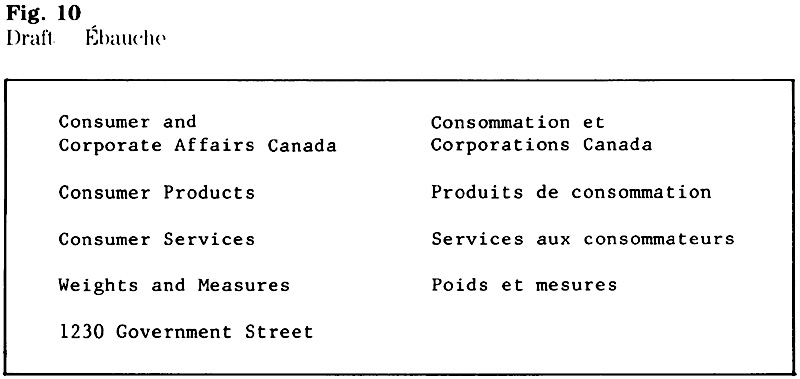

Signature sur une ligne: Le rapport entre le corps de caractère et la hauteur du symbole du drapeau est de 1:1,5. Par exemple, une signature de 12 points accompagne un symbole dont la hauteur est de 18 points (Fig. 10). Le tableau 2 donne le corps de caractère et la hauteur correspondante du symbole. Les tailles sont en points.

Alignement horizontal: La base du symbole et la ligne de base du texte sont alignées horizontalement tel qu’indiqué dans les figures 9 et 10.

Normes d’espacement: En règle générale, l’espace entre le symbole et la colonne de gauche, ainsi que l’espace entre les colonnes de texte est de 1,5 em du corps de caractère utilisé (Fig. 11).

Tableau 1 : Rapport de 1:1.7 (données en points)

Tableau 1 : Rapport de 1:1.7 (données en points) – version textuelle

Tableau 2 : Rapport de 1:1,5 (données en points)

Tableau 2 : Rapport de 1:1,5 (données en points) – version textuelle

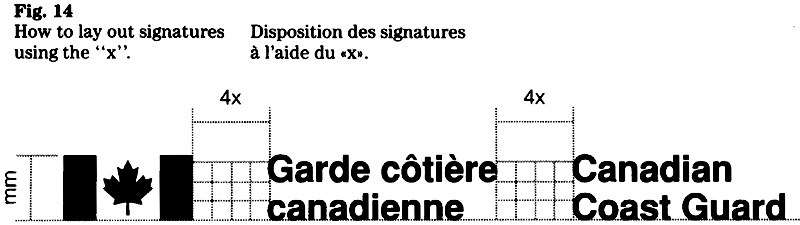

Disposition en «x»

La taille du symbole par rapport au texte ainsi que les normes d’espacement sont précisées ci-dessous.

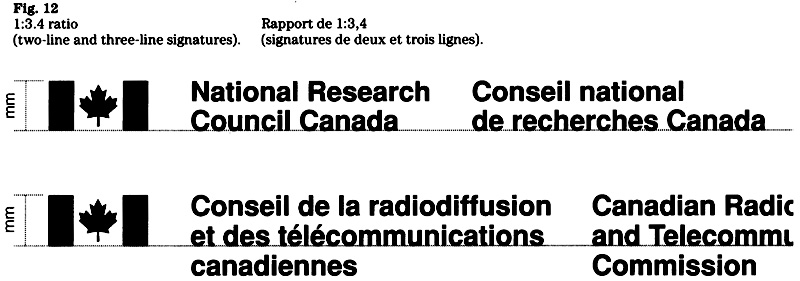

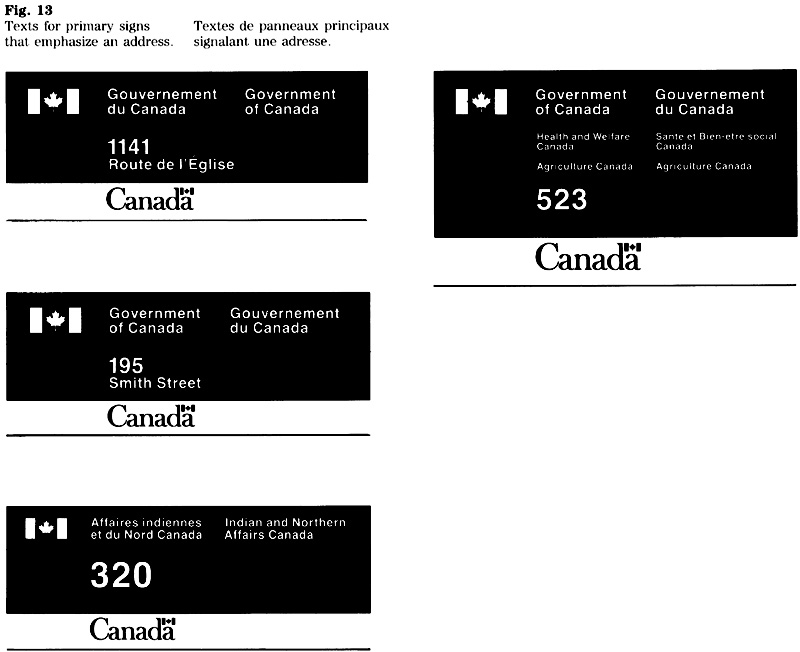

Signatures sur deux et trois lignes: Le rapport entre le corps de caractère et la hauteur du symbole du drapeau est de 1:3,4. Par exemple, une signature dont le corps de caractère est de 20 mm accompagne un symbole dont la hauteur est de 68 mm, ou 3,4x (Fig. 12). Le tableau 3 donne le corps de caractère et la hauteur correspondante du symbole. Les tailles sont en millimètres.

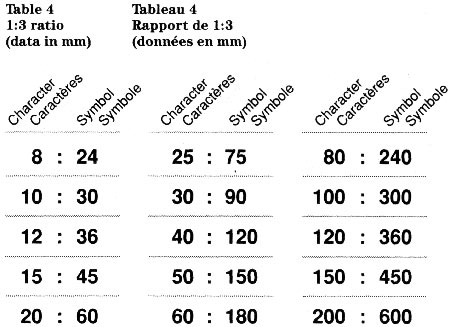

Signature sur une ligne: Le rapport entre le corps de caractère et la hauteur du symbole du drapeau est de 1:3. Par exemple, une signature dont le corps de caractère est de 25 mm accompagne un symbole dont la hauteur est de 75 mm, ou 3x (Fig. 13). Le tableau 4 donne le corps de caractère et la hauteur correspondante du symbole. Les tailles sont en millimètres.

Alignement horizontal: La base du symbole et la ligne de base du texte sont alignées horizontalement tel qu’indiqué dans les figures 12 et 13.

Normes d’espacement: En règle générale, l’espace entre le symbole et la colonne de gauche, ainsi que l’espace entre les colonnes de texte est de 4x; l’espace minimum est de 3x (Fig. 14).

Symbole du drapeau (modifié)

On a élaboré une version modifiée du symbole qui atténue l’irradiation, illusion d’optique où un élément blanc semble s’étendre dans la zone foncée qui l’entoure. Cette version est utilisée pour toutes les signatures en gros caractères qui figurent en blanc sur un fond foncé, p. ex. les panneaux. (Voir «Demandes de renseignements».)

Tableau 3 : Rapport de 1:3,4 ratio (données en mm)

Tableau 3 : Rapport de 1:3,4 ratio (données en mm) – version textuelle

Tableau 4 : Rapport de 1:3 ratio (données en mm)

Tableau 4 : Rapport de 1:3 ratio (données en mm) – version textuelle

Signatures composées

La présente ligne directrice a été élaborée en raison de l’intérêt croissant que l’on porte à des signatures identifiant les programmes et services d’une institution. Il faut tenir compte de divers facteurs lorsqu’on établit une signature composée, et on évalue les diverses options possibles. A cet égard, il faut disposer, organiser et concevoir une signature qui:

- exprime les titres organisationnels en termes typographiques;

- établit une distinction en soulignant les éléments importants;

- suit un ordre logique;

- permet l’élaboration parallèle de la signature dans les deux langues officielles.

Il importe de choisir une signature qui tient compte des objectifs en matière de gestion, qui soit significative pour le public, et qui communique clairement l’information.

Facteurs à considérer

La structure, le contraste et la disposition sont des facteurs qui déterminent la conception d’une signature composée. Il n’existe pas de règles pour la disposition et la typographie; en fait, chaque signature devrait être conçue en fonction de ses propres exigences. Il s’agit là d’un travail de nature typographique, qui tient compte de la logique et l’apparence.

Structure

Une signature devrait être structurée de façon à indiquer le lien qui existe entre les titres, c’est-à-dire ceux de l’institution mère et de l’organisme composant. En règle générale, le titre du composant commence une nouvelle ligne et il peut être relié au titre de l’institution mère. Habituellement, les titres sont reliés lorsqu’il s’agit d’un composant majeur, lorsque les deux titres sont relativement courts, ou lorsqu’une disposition compacte est nécessaire. La présentation indique également le lien entre les titres. Par exemple, un espace indique généralement un classement subordonné. La longueur des titres ou le nombre de paliers identifiés constituent d’autres facteurs influant sur la décision de lier les titres, ou de les espacer (Fig. 15).

Contraste

Le contraste a l’effet d’un signal, puisqu’il aide le lecteur à percevoir et à comprendre l’information rapidement. Au niveau de la typographie, le contraste signifie l’utilisation de différentes faces (graisses), ou de corps de caractères différents. L’utilisation de faces différentes permet au besoin de souligner ce qui est important et aide le lecteur à établir une distinction.

Utilisation de faces différentes

On peut créer un contraste en combinant soit l’Helvetica maigre avec l’Helvetica demi-gras, ou l’Helvetica normal avec l’Helvetica demi-gras (Fig. 16). Il faut tenir compte de divers facteurs, notamment la taille, le mode de reproduction, la couleur et le type d’application, pour déterminer la combinaison de faces la plus appropriée. Bien sûr, le contraste le plus évident résulte de la combinaison de l’Helvetica maigre avec le demi-gras.

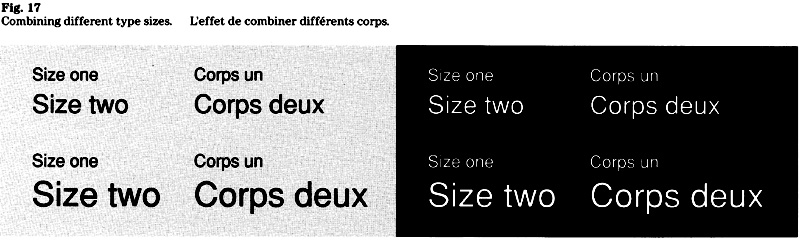

Utilisation de corps de caractères différents

On peut également créer un contraste en utilisant des corps différents (Fig. 17). La combinaison appropriée est tributaire de facteurs tels que la longueur des titres, la disposition de la signature, la lisibilité et le type d’application. En règle générale, on recommande un rapport de 1:1,5 à 1:2. Le but consiste ici à créer un contraste approprié tout en assurant un équilibre visuel.

Espacement

L’espace entre les titres est un signal visuel. Il permet de faire la distinction entre les titres tout en conservant l’homogénéité de la signature. Comme les exemples l’indiquent, il ne faut qu’un peu d’espace. Voir les figures 15, 18 et 19.

Unité et simplicité

Lorsqu’on établit une signature composée, il faut prendre soin de limiter les combinaisons d’éléments typographiques et le nombre de paliers représentés. Le but est d’identifier un programme ou un service, et non pas de présenter la hiérarchie d’un organisme. Étant donné qu’une signature composée sert généralement à mettre en relief un programme, l’accent devrait être mis sur ce titre. Les exemple montrent différentes façons de créer un contraste (Fig. 18).

Les signatures devraient communiquer un sens d’unité et de simplicité, même si elles comportent plusieurs éléments typographiques. Ainsi, le contraste ne devrait pas être si marqué que l’un des éléments d’information prédomine à un point tel que l’équilibre est compromis, ou que la typographie devient trop complexe. Par conséquent, il est recommandé de créer un contraste en combinant soit différentes faces, soit différents corps, mais pas les deux. On retrouve à la figure 19 des présentations simples vis-à-vis d’autres plus complexes.

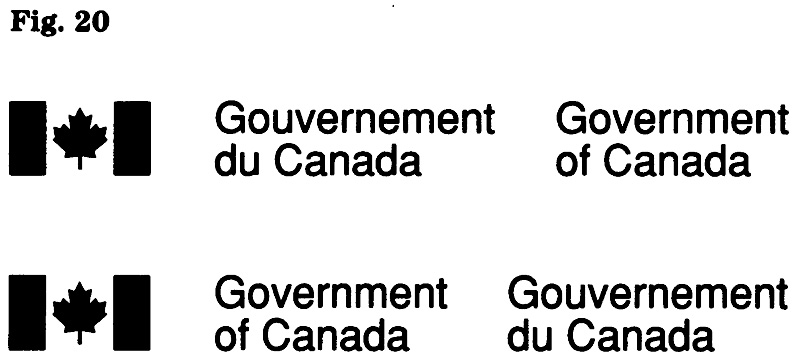

Signature «Gouvernement du Canada»

La signature universelle du gouvernement du Canada (Fig. 20) a un large éventail d’applications, y compris les articles utilisés à l’échelle du gouvernement, les activités mettant en cause deux organismes ou plus et les installations occupées par plusieurs institutions du gouvernement. La signature sert également à identifier certains conseils et comités, et à indiquer la participation du gouvernement dans les programmes à coûts partagés (p. ex. ceux qui mettent en cause d’autres paliers du gouvernement).

Identification de deux ou plusieurs institutions

Lorsque plusieurs institutions participent à la réalisation d’un projet, leur participation peut être indiquée de diverses façons. Il faut établir une identification brève et éviter la présentation de signatures distinctes comportant chacune le symbole du drapeau. Voici les méthodes recommandées (Fig. 21):

- utiliser la signature «Gouvernement du Canada» seule, et indiquer les titres des institutions concernées ailleurs (p. ex. sur la page titre d’une publication);

- relier les titres par la conjonction et, de manière à former une signature de deux, trois ou quatre lignes;

- faire précéder les titres de la signature «Gouvernement du Canada».

Mot-symbole «Canada»

En raison des nombreuses utilisations du mot-symbole «Canada», on a adopté deux graisses de caractères et un assortiment de corps standard.

Deux versions

Deux versions du mot-symbole (Fig. 22) ont été adoptées en raison des conditions qui influent sur la perception. En règle générale, les domaines d’application sont comme suit:

- caractères normaux pour les imprimés;

- caractères demi-gras pour la signalisation, le marquage des véhicules automobiles, des aéronefs et des embarcations.

Corps standard

Un assortiment de corps a été adopté pour chacune des deux versions du mot-symbole, lesquels sont utilisés pour les applications assujetties aux normes graphiques (articles de papeterie, signalisation et marquage des véhicules). Pour des raisons d’uniformité, on recommande d’utiliser les corps standard pour tout autre domaine d’application.

Mot-symbole à caractères normaux

Les corps sont fondés sur la longueur du mot-symbole, mesurée à partir du côté gauche du «C» jusqu’au côté droit du drapeau (Fig. 23).

Les corps standard sont: 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 60 mm.

Mot-symbole à caractères demi-gras

Les corps sont fondés sur la hauteur «x», mesurée d’après le «n» (Fig. 23).

Les corps standard sont: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 et 240 mm.

Présentation de la signature et du mot-symbole

Les règles suivantes sont fondamentales à l’image de marque et devraient être respectées lorsqu’on présente la signature et le mot-symbole.

Règles visuelles

Pour valoriser la signature et le mot-symbole, il faut observer les règles suivantes:

- ils ne devraient en aucun cas et d’aucune façon être modifiés (voir la note);

- ils devraient être bien dégagés, loin de tout élément susceptible d’en diminuer l’effet ou d’en distraire le regard;

- ils ne devraient pas figurer sur un fond susceptible d’en diminuer l’effet;

- la signature et le mot-symbole devraient être présentés comme éléments nettement distincts;

- le mot-symbole ne doit jamais faire partie d’un titre, d’une expression ou d’une phrase.

Note: Exception faite des variations dans la disposition d’une signature, par exemple le nombre de lignes, leur répartition et l’espace entre les colonnes.

Taille relative et emplacement

La taille relative et l’emplacement de la signature et du mot-symbole sont prescrits pour les applications assujetties aux normes graphiques du PCIM. Pour ce qui a trait aux autres applications, les lignes directrices sont énoncées dans les sections pertinentes du présent manuel.

Le mot-symbole «Canada» a été défini comme le symbole principal de l’image de marque; il faut donc en tenir compte dans sa présentation.

Disposition de la signature avec texte

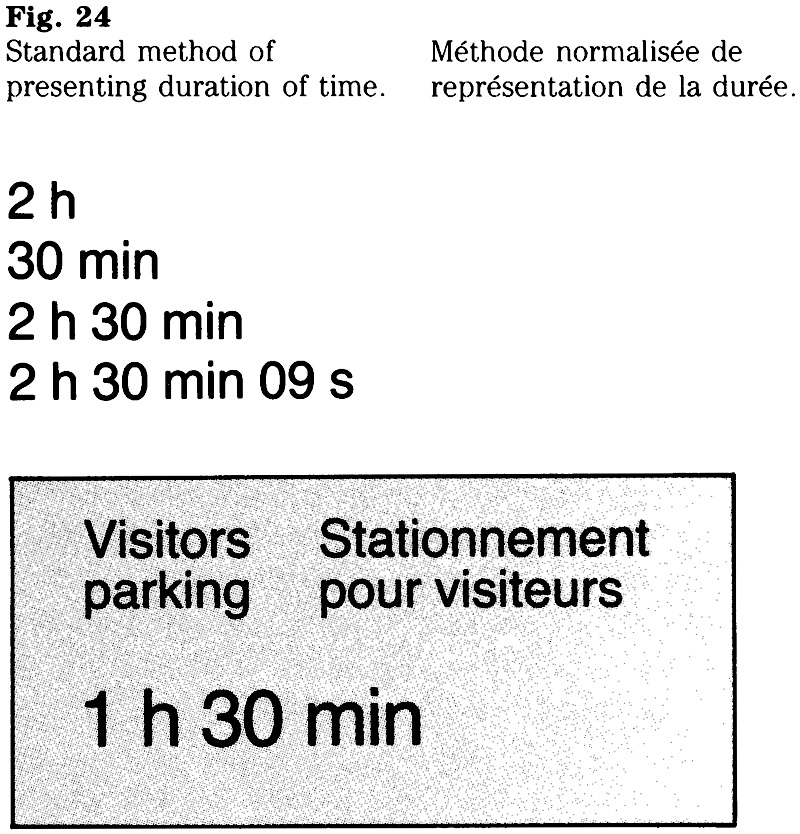

Lorsqu’une signature figure avec un texte bilingue présenté côte à côte, l’espace entre les deux colonnes de la signature peut varier afin que celle-ci soit bien alignée avec la colonne de droite du texte. Cette disposition en colonnes de la signature et du texte est employée pour les applications assujetties aux normes graphiques, et est recommandée pour les autres applications où un format bilingue, côte à côte, est utilisé (Fig. 24).

Couleurs

La couleur est un aspect important du PCIM et elle est utilisée de façon uniforme pour les applications clés (articles de papeterie, signalisation et marquage des véhicules). Les normes graphiques concernant la couleur sont fondées sur un ou plusieurs des objectifs suivants:

- accroître l’efficacité de l’image de marque;

- réaliser des économies par la normalisation;

- respecter les normes nationales, le cas échéant.

Dans le cas des applications non assujetties aux normes graphiques, le choix de la couleur est laissé à la discrétion de l’institution concernée. Toutefois, certains principes devraient être respectés en ce qui a trait à la couleur et au contraste.

Principes

Les couleurs de base de l’image de marque du gouvernement sont le rouge du PCIM, le noir et le blanc. Le rouge est utilisé pour le drapeau dans la signature et le mot-symbole, tandis que les caractères sont noirs. Malgré cette règle, il existe beaucoup de souplesse quant à l’utilisation d’autres couleurs pour la signature et le mot-symbole. Voici les principes à respecter:

- assurer un contraste suffisant avec le fond; et

- utiliser une seule couleur pour le drapeau et les caractères.

Il est permis de déroger à ces principes lorsqu’on veut produire un effet spécial. Des exemples sont les caractères à trois dimensions pour les étalages, ou le gaufrage sans encre sur un imprimé.

Spécifications relatives à la couleur

Le cas échéant, les spécifications relatives à la couleur sont énoncées dans les sections appropriées du présent manuel (p. ex. articles de papeterie). Dans le but de faciliter la consultation, les exigences concernant le rouge du PCIM sont regroupées ci-après.

Rouge du PCIM

On précise le rouge du PCIM de deux façons:

- en nommant un produit qui est disponible sur le marché (p. ex. Sinclair and Valentine, no RL163929/0); ou

- en signalant un numéro particulier dans le répertoire d’un système de couleur (p. ex. ONGC 509-2 11).

Couleurs d’encre d’imprimerie: Les encres suivantes répondent aux exigences concernant le rouge du PCIM (voir la note): General Printing Ink, n° 0-7 12; Inmont Canada Ltée, n° 4T51577; Rieger Inks, n° 25564; ou Sinclair and Valentine, no RL163929/0.

Note: Pour assurer le rendu uniforme du rouge du PCIM, il faut procéder à des mesures de densité à l’aide d’un densimètre McBeth 1155 SPi ou l’équivalent. La densité doit être de 0,80 à 1,10 unité de densité, mesurée avec un filtre Wratten 58 (vert).

Couleurs de peinture: Les spécifications pour le rouge du PCIM devraient correspondre à la couleur ONGC 509-211 qui figure dans la norme ONGC F1-GP-12, intitulée Couleurs étalons de peinture. On peut se procurer des échantillons de cette couleur auprès du Groupe Communication Canada, Édition, Approvisionnement et Services Canada.

Produit résistant aux intempéries: Un produit spécial qui résiste aux intempéries a été approuvé pour les panneaux d’identification principaux extérieurs, où il est utilisé pour le drapeau du mot-symbole. Ce produit de la compagnie 3M, est le vinyle rouge «tomate» (obtenu par la coloration dans la masse) 3M, n° 180-13.

Lorsqu’on utilise le rouge du PCIM pour des applications exposées aux intempéries, l’usage de ce produit est recommandé.

Reproduction de symboles et de signatures

Qualité

L’utilisation de contre-épreuves ou de versions électroniques de haute qualité est essentielle pour assurer la qualité de la reproduction. Les reproductions devraient être nettes, claires et sans maculage ou imperfection (Fig. 25a). Le souci de la qualité contribue à faire reconnaître l’importance de la signature et du mot-symbole. La figure renferme des exemples de cas où les signatures et symboles ont été modifiés, déformés, ou refaits; de tels substituts sont inacceptables (Fig. 25b).

Le cas échéant, consulter les publications suivantes d’Approvisionnements et Services Canada pour évaluer la qualité:

- Niveaux de la qualité de la composition (dernière édition, 1987);

- Normes d’impression (dernière édition, 1988).

Contre-épreuves

Les institutions ont toutes reçu un jeu de contre-épreuves qui incluent les tailles les plus couramment utilisées:

- Armoiries, 12 à 24 mm

- Symbole du drapeau pour signatures de 6 à 12 pts

- Mot-symbole «Canada», 20 à 30 mm

- Mot-symbole «Canada», 35 à 60 mm

Pour des symboles de plus grande taille ou des besoins particuliers, il faut s’adresser au Programme de coordination de l’image de marque. Le bureau garde les dessins originaux des symboles ainsi que les contre-épreuves.

Signatures «Gouvernement du Canada»

On peut se procurer des contre-épreuves de signatures de divers corps et graisses de caractères auprès du Programme de coordination de l’image de marque.

Acquisition des signatures institutionnelles

Chaque organisme est chargé d’acquérir ses propres signatures et trouvera utile d’avoir à sa disposition des contre-épreuves de sa signature dans les corps et les graisses les plus souvent utilisés; ils pourront alors satisfaire les besoins internes ou de leurs fournisseurs (p. ex. agences de publicité ou bureaux de design). A titre d’information, il est suggéré d’indiquer la graisse et le corps sur la contre-épreuve.

On peut obtenir des renseignements concernant l’acquisition auprès des Services d’imprimerie d’Approvisionnements et Services Canada.

Formats électroniques

Le symbole du drapeau et le mot-symbole «Canada» sont disponibles dans des fichiers Encapsulated PostScript (EPS). Ils peuvent être employés dans les application des logiciels d’édition les plus courants (p.ex. Quark Xpress, Aldus Pagemaker, Ventura Publisher, WordPerfect) et sont utilisés par le biais d’ordinateurs personnels IBM et compatibles ou Macintosh. Pour apprendre à utiliser les fichiers EPS, les utilisateurs devraient consulter le manuel fourni avec le logiciel en question.

Les institutions fédérales peuvent établir leur propre bibliographie d’éléments graphiques requis pour leur image de marque et leurs installations informatiques. Les institutions fédérales qui entreprennent un tel projet devraient disposer de renseignements à jour au sujet des normes graphiques et des présentations électroniques. Elles peuvent en outre s’adresser au Programme de coordination de l’image de marque.

On peut obtenir des renseignements techniques au sujet de la création de fichiers électroniques auprès du Centre de traitement de textes et d’images, Services d’imprimerie, Approvisionnements et Services Canada.

Lexique

Pour des raisons de commodité, voici un certain nombre de termes employés par le PCIM.

- compact

- En typographie, se dit d’une composition sans espace entre les lignes.

- contre-épreuve (de reproduction)

- Épreuve photographique nette et claire ou épreuve typographique noir foncé servant entre autres, au report, sur une plaque offset.

- crénage sélectif

- Procédé qui permet de réduire l’espace entre les caractères dans certains regroupements de lettres, tout en conservant l’espacement normal pour le reste de la composition. Employé pour corriger un espacement normal qui paraîtrait inesthétique (par exemple Te ou Av) le crénage améliore l’aspect, uniformise et rend plus lisible un mot, une ligne ou un groupe de lignes.

- em

- Unité de mesure typographique dont la valeur varie selon le corps du caractère, par exemple, un em de 10 points a une largeur de 10 points.

- espacement normal

- Espacement entre les lettres déterminé par le concepteur de la fonte des caractères ou par le fabricant du matériel de composition.

- graisse

- En typographie, partie pleine et noire dans le dessin du caractère.

- hauteur «x»

- Hauteur des lettres minuscules, sans jambages ascendants ou descendants, c’est-à-dire la hauteur des lettres w, x, z. En signalisation, la hauteur «x» sert à déterminer le corps de caractères.

- ligne de base

- Ligne imaginaire reliant la base des lettres majuscules.

- mot-symbole «Canada»

- il s’agit de l’identificateur universel du gouvernement; il comprend le mot «Canada», accompagné du drapeau canadien au-dessus du «a» final.

- norme graphique

- règles approuvées sur l’emploi des éléments graphiques énoncés dans la politique du PCIM. Elles portent sur des aspects tels que taille, disposition, couleurs, typographie et utilisation des symboles.

- pica

- Unité de mesure typographique d’environ 4,2 mm.

- point

- Unité de mesure typographique d’environ 0,35 mm; 12 points font un pica.

- signature

- ensemble constitué d’un symbole et d’un titre.

- signature composée

- ensemble constitué d’un symbole et plus qu’un titre.

- titre de service

- titre servant à identifier une unité organisationnelle, un programme ou un service et qui, dans une signature, est utilisé avec le titre d’usage de l’organisme parent.

- titre d’usage

- titre autorisé, utilisé dans la signature et servant à identifier une institution, un programme ou une activité.

- «x»

- Unité de mesure employée dans la signalisation: le carré de la hauteur «x» du corps des caractères.

1.2 Message : Identification des programmes et des services

Manuel du PCIM,

Introduction

Les messages qui identifient les services ou les programmes ou qui renseignent à leur sujet figurent dans de nombreuses applications du Programme de coordination de l’image de marque (PCIM). Ces messages facilitent l’accès du grand public aux services fédéraux.

La présente section précise la politique du PCIM quant à l’identification d’un service ou d’un programme, et traite des règles d’utilisation et de présentation des langues officielles. Elle devrait être lue de pair avec le chapitre 470, « Programme de coordination de l’image de marque » du, Manuel de la politique administrative.

Pour aider les utilisateurs du Manuel du PCIM à bien rédiger le texte d’un message dans chaque langue officielle, certaines règles de style et d’usage ont été incorporées dans cette section. Elles ont été préparées de concert avec le Bureau des traductions du Secrétariat d’État du Canada.

Identification claire et simple

Les programmes et les services gouvernementaux devraient être identifiés en termes simples qui décrivent clairement leur nature. Les messages devraient répondre aux besoins du public, être brefs et ne comporter aucune indication sur la hiérarchie des organismes. L’identification fonctionnelle est axée sur l’utilisateur, contrairement à l’identification des organismes qui répond essentiellement aux besoins de la bureaucratie.

On a jugé nécessaire d’établir des lignes directrices en la matière après avoir procédé à l’examen du message de certaines applications du PCIM, comme les formules, la publicité, les annonces payées et la signalisation. L’examen a en effet révélé que l’importance accordée aux objectifs bureaucratiques empêchait d’identifier efficacement les programmes et services destinés au grand public. Il a également relevé des textes fautifs et l’insouciance manifestée à l’égard des règles de style et d’usage de chaque langue officielle.

Ces lignes directrices visent à préciser la politique gouvernementale et à décrire les moyens de l’appliquer.

Portée

Les lignes directrices concernent la création et la présentation de messages dans les deux langues officielles. Ces messages servent à l’identification des programmes et des services gouvernementaux et comprennent généralement des titres, des adresses et autres renseignements qui doivent être communiqués au public.

Le champ d’application des messages englobe les articles de papeterie, les cartes de visite, les formules, les avis publics, la publicité et la signalisation.

Il faut également noter l’utilisation des titres de services et des adresses dans un annuaire téléphonique (pages bleues) ou dans un répertoire des programmes et services gouvernementaux. Les titres de services peuvent aussi être utilisés lorsqu’on répond au téléphone.

Objectifs

Les lignes directrices régissant la création et la présentation de messages se fondent sur les objectifs suivants :

- de faciliter l’accès aux programmes et aux services fédéraux;

- de promouvoir l’uniformité et la clarté dans l’expression et la présentation des deux langues officielles;

- de promouvoir l’identification fonctionnelle des services gouvernementaux;

- d’améliorer l’efficacité de la communication dans des applications où le message doit être concis.

Responsabilités

Chaque organisme fédéral est responsable du contenu et de la qualité linguistique de ses textes dans les deux langues officielles. Pour s’assurer que leurs messages sont à tous points de vue impeccables, les organismes devraient établir des mesures de contrôle pertinentes.

Système d’identification

L’homogénéité des messages est à la base de tout système d’identification. Sur le plan visuel, le PCIM permet une telle homogénéité, grâce à l’utilisation constante des mêmes éléments graphiques; sur le plan écrit, le titre d’usage identifie les organismes de façon uniforme.

Gestion d’un système

Les messages qui identifient les programmes et les services font partie intégrante de l’image de marque d’un organisme. En général, le coordonnateur du PCIM tient un relevé de toutes les applications que fait un organisme de cette image de marque et est donc le mieux placé pour donner des conseils sur les messages touchant l’identification des services. Les messages doivent être clairs et uniformes afin de répondre aux besoins du public. Les contacts avec le public sont divers et peuvent inclure les entretiens personnels dans un bureau ou ailleurs, ou les contacts par lettre ou téléphone.

Identification des services gouvernementaux

Les rapports qui existent entre l’identification de l’organisme et l’identification d’un service devraient être étudiés. Le terme « identification de l’organisme » désigne l’entité représentée par la signature de l’organisme, le mot symbole « Canada », le caractère normalisé, enfin les couleurs et la disposition particulières. L’identification de l’organisme s’accompagne en général d’un message signalant un service ou un lieu particulier (Fig. 1).

Accès aux services gouvernementaux

Le rapport entre l’information fournie à l’avance et l’identification fournie au point de service devrait être évalué. Cette analyse indiquera comment le public repère les programmes et services gouvernementaux, et y a accès (Fig. 2).

Message : Qui informer?

Les messages étant destinés au public, ils doivent prendre celui-ci en considération. Pour que le message passe bien, il faut que son auteur en connaisse le destinataire et les renseignements qui lui seront utiles. Pour faciliter l’accès aux services gouvernementaux, le message doit être axé sur l’utilisateur. Les messages signalant un service gouvernemental doivent être uniformes, qu’il s’agisse d’information fournie à l’avance ou au point de service.

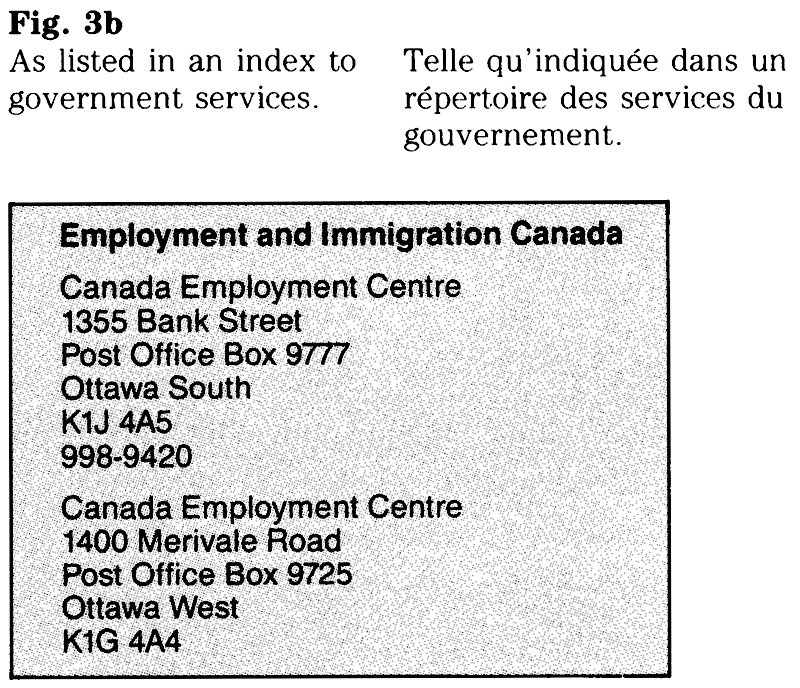

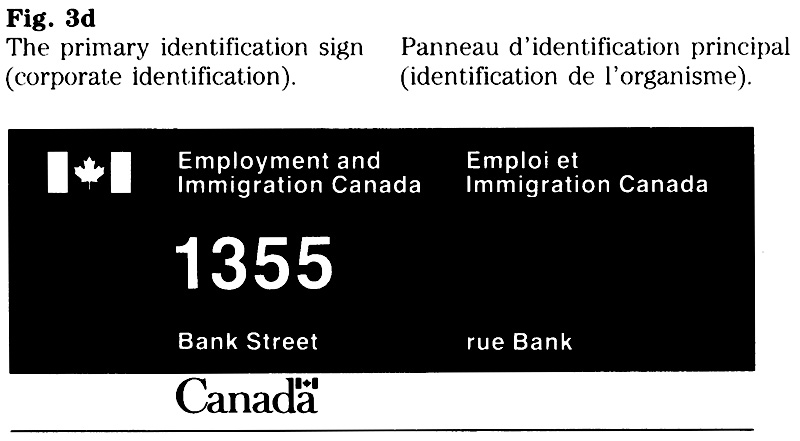

Information fournie à l’avance

La plupart des renseignements disponibles à l’avance peuvent être tirés de sources non gouvernementales comme les « pages bleues » de l’annuaire téléphonique. Les organismes fédéraux fournissent d’autres renseignements de ce genre dans diverses publications ou dans la publicité. Dans un système d’identification, les termes utilisés et le type de message fourni à l’avance devraient se retrouver au point de service. Ainsi, l’adresse ou le titre indiqué dans les « pages bleues » devrait apparaître sur un panneau identifiant l’emplacement du service; de même, le nom d’un service figurant sur un panneau devrait être utilisé lorsqu’on mentionne ce service dans un dépliant ou qu’on répond au téléphone dans le bureau où il est offert (Fig. 3).

Fig. 3 Identification d'un organisme dans diverses listes et sur le panneau d'identification principal.

Titres de services